À son apogée au XIVe siècle, l’Empire du Mali s’impose comme l’une des plus vastes et des plus riches puissances du monde médiéval, au point d’attirer l’attention des géographes arabes et des marchands venus du monde islamique. Fondé sur l’exploitation de ressources naturelles comme l’or et le sel, cet empire d’Afrique de l’Ouest a su tirer parti de sa position au cœur des réseaux transsahariens pour construire une économie florissante.

au sommaire

Au XIVe siècle, alors que l'Europe médiévale connaît crises politiques et famines, l'Empire du Mali, en Afrique de l'Ouest, atteint l'apogée de sa puissance. Fondé au XIIIe siècle par Soundiata Keïta, ce vaste empire devient, en moins de deux siècles, l'un des plus riches et influents du monde médiéval. Comment expliquer cet essor exceptionnel ?

Des ressources naturelles stratégiques : l’or et le sel

L'économie de l'Empire du Mali, entre le XIIIe et le XVe siècle, repose en grande partie sur l'exploitation et le contrôle de deux ressources fondamentales dans le contexte ouest-africain : l'or et le sel. Ces deux produits, d'une valeur hautement stratégique dans les systèmes d'échange précoloniaux, assurèrent à l'empire un rôle central dans les circuits commerciaux transsahariens et afro-eurasiatiques.

L’or : une ressource impériale

L'or malien, principalement issu des régions de Bambouk, Bure et Galam, constitue l'un des fondements de la puissance économique de l'empire. Ces zones aurifères, situées dans le haut bassin du Niger, sont déjà connues pour leur production dès le IXe siècle, comme le suggèrent les récits d'al-Bakrī dans son Kitāb al-Masālik wa'l-Mamālik. À l'époque de l'Empire du Mali, ces gisementsgisements sont intégrés dans un système de gestion impériale qui repose sur un monopole étatique : selon une tradition rapportée par Ibn Battûta, l'or en pépites -- nuggets -- appartenait exclusivement au Mansa, tandis que la poudre d'or pouvait circuler plus librement parmi les marchands.

La circulation de l'or malien dans le monde islamique et méditerranéen est attestée par plusieurs sources arabes. Al-Umari, dans son traité géographique composé au Caire au début du XIVe siècle (Masālik al-abṣār), note que l'or du Bilād al-Sūdān constitue la principale source d'approvisionnement du marché égyptien.

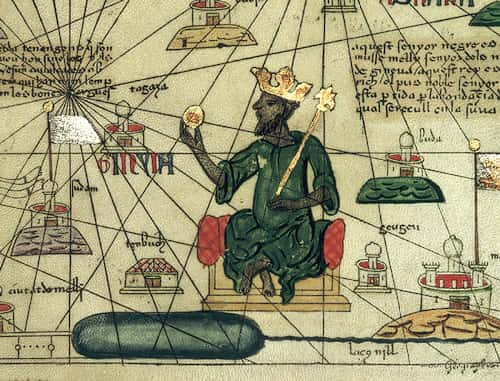

Cette richesse en or ne se limite pas à l'exportation brute. Elle participe également à la constructionconstruction d'un pouvoir souverain : le faste du pèlerinage de Mansa Musa en 1324, évoqué par al-Maqrīzī, s'inscrit dans une logique d'affirmation diplomatique, rendue possible par un excédent en or mobilisable à grande échelle. L'économie aurifère du Mali ne fut donc pas seulement lucrative : elle fut constitutive de la nature même de l'État impérial.

Le sel : un produit de première nécessité

À l'opposé de l'or, souvent symbole de luxe et d'accumulation, le sel représente une ressource de première nécessité. Son extraction à Taghaza, oasis située dans la zone désertique au nord du fleuve Niger, constitue une activité majeure pour l'économie impériale. La production s'effectue dans des conditions extrêmement rudes, dans des exploitations souterraines ou à ciel ouvert, et selon un système fondé sur le travail forcé, notamment par des esclaves captifs de guerre.

Le sel, utilisé pour la conservation des aliments et les besoins physiologiques, sert également d'équivalent monétaire dans plusieurs régions sahéliennes. Les barres de sel -- ou amolé -- sont employées comme unités de mesure dans les échanges locaux. Taghaza, en tant que site de production, fait l'objet d'un contrôle étroit par l'administration impériale, qui assure la sécurité des routes de transport vers le sud, via les cités commerçantes comme Oualata ou Tombouctou.

Plus largement, l'économie du sel est structurée autour de la complémentarité écologique entre les zones arides (productrices) et les régions agricoles plus méridionales (consommatrices), selon un modèle décrit par l'historienhistorien R. Mauny comme un système d'échanges interzonaux typique du Sahel. L'État malien en tire profit en prélevant des droits de passage et des taxes sur les caravanes transsahariennes, jouant ainsi un rôle de médiateur et de garant entre les sphères commerciales.

.jpg)

Une économie impériale centralisée et redistributive

L'accumulation de richesses ne résulte pas uniquement de l'exploitation des ressources, mais de leur encadrement par des structures étatiques capables d'extraire, taxer et redistribuer. L'Empire du Mali met en place un système dans lequel l'économie extractive est liée à une fiscalité caravanière : les produits de l'or et du sel sont taxés à leur entrée et à leur sortie des villes marchandes sous contrôle impérial. Les profits sont ensuite redistribués dans le cadre d'un modèle de gouvernement semi-centralisé, reposant sur des alliances avec des élites locales et des chefferies intégrées dans la hiérarchie impériale.

Cette centralisation n'a rien d'uniforme et repose sur une économie politique pragmatique, combinant autorité militaire, contrôle religieux et captation des ressources. Ce système a permis au Mali de stabiliser ses frontières, de financer son expansion, et de construire une image impériale puissante aux yeuxyeux des partenaires extérieurs, notamment les marchands maghrébins et les savants orientaux.

Un commerce transsaharien intégré et sécurisé

L'essor de l'Empire du Mali à partir du XIIIe siècle s'explique également par sa capacité à maîtriser et structurer les flux commerciaux transsahariens, qui constituent à l'époque l'un des réseaux les plus stratégiques du monde afro-eurasiatique. Loin de se limiter à un simple transit de marchandises, ce commerce repose sur un système complexe d'intermédiation, de fiscalité, et de sécurisation des routes, orchestré par l'autorité impériale.

Un positionnement géopolitique au cœur des échanges sahariens

La puissance de l'Empire du Mali s'édifie sur son positionnement géographique central, à la jonction des zones de production d'or du sud et des routes caravanières du nord saharien. En contrôlant les corridorscorridors entre les régions aurifères (Bambouk, Bure, Lobi) et les grandes cités commerçantes du désertdésert telles que Oualata, Tadmekka, puis Tombouctou et Gao, le Mali devient un acteur incontournable du commerce transsaharien.

Le réseau caravanier repose sur des routes bien établies dès le VIIIe siècle, mais leur sécurisation à grande échelle sous les Mansa (notamment sous Kankou Moussa, r. c. 1312-1337) marque une intensification des flux. Ibn Khaldûn, dans son Kitāb al-ʿIbar, évoque explicitement le rôle structurant de l'empire dans le développement des échanges entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb.

Ce commerce implique des marchandises à haute valeur : or, sel, esclaves, ivoire, peaux, mais aussi des produits importés comme des tissus de linlin ou de soie, du cuivre, des perles de verre, et plus tard des manuscrits coraniques. L'historien John Hunwick insiste sur le fait que les routes transsahariennes sont des vecteurs de transformations culturelles, linguistiques et religieuses.

Une logistique politique et militaire au service du commerce

Le contrôle de ces routes nécessite une infrastructure politique et logistique efficace. Les chroniqueurs arabes, notamment al-Umari et Ibn Battûta, décrivent un empire doté de relais caravanesques (ribât), de puits, de marchés réglementés et de garnisons assurant la protection des convois. Cette organisation territoriale reflète la capacité administrative du pouvoir impérial à organiser l'espace sahélien à des fins économiques.

Chaque caravane est soumise à des taxes douanières prélevées par les agents du mansa, ce qui permet d'alimenter les caisses de l'État. Les prélèvements s'exercent aussi bien à l'entrée des villes qu'à la traversée de territoires impériaux. Ce système de fiscalité sur le commerce de transit est comparable à celui mis en place par d'autres puissances impériales médiévales (notamment dans le monde arabo-musulman ou chez les Mongols), mais il repose ici sur une médiation constante avec les élites locales, ce qui lui confère une flexibilité propre.

La régulation impériale s'accompagne d'une diplomatie marchande, qui vise à garantir la paix sur les axes stratégiques, parfois par des alliances, parfois par la force. Les postes fortifiés et les réseaux de chefferies locales intégrées dans l'empire permettent une surveillance efficace du désert, dans une logique d'impérialité circulatoire, pour reprendre les termes de François-Xavier Fauvelle.